你好吗?

有些话想说,但不想录成音频了,就在这打打字。

先剧透:这是一个求助帖。如果你没耐心听我啰嗦,也可以直接滑到最后。当然如果你顺着读下去,也许会更知道我在问什么,你回答的时候,也会得到些启发。

前段时间,生活确实是陷入胶着。哈哈哈,很难想象我也有这种状态吧,但每个人都会有,我也不会例外。

最近状态稍微好了一点。跟我最近出去吸收了一些营养可能有关系。参加了一些活动、见了一些朋友,也听到了很有启发性的观点。

我见了一位从纽约来的音频制作人,我们是在去年的一个由她担任讲师的音频课程上结识的。她之前制作了一档以她和母亲的个人经历推动的播客系列,在课上她分享了如何制作一个基于个人经历的「audio memoir」。我把我自己的选题提到课上作为一个case study,她对此印象深刻,因为我的选题和移民有关,她也刚好有着移民背景。所以后来我们的交流从线上来到线下,我们上半年在纽约见过一面,这个月初又在伦敦再次见面。

聊天的时候,她跟我提到一个观点:她觉得现在的受众并不缺乏内容,缺乏的是你提供的内容是否能为TA解决问题。

我来再「心得」一遍,就是说:创作者想要主动表达的「内容」现在已经非常多了,但是这样的「内容」解决的其实是创作者自身的「问题」,可能是满足自己的表达欲,可能是让自己的情绪得到安放,当然也可能是为了「带货」。但是似乎并没有想清楚,你的内容能为受众解决什么。这个「解决」当然也不一定是那种「硬」问题,比如我没工作,你来帮我介绍一个;我和对象吵架,你来帮我撮合一下。但它完全可以是,一些从内容角度出发,可以解决的刚需问题,比如情绪的平复,比如提供多一种看问题的视角,比如获得让生活变得更丰富的启发,比如通过对我们双方都能引起共鸣的经历的回顾,让受众有重新投入现实生活的勇气。

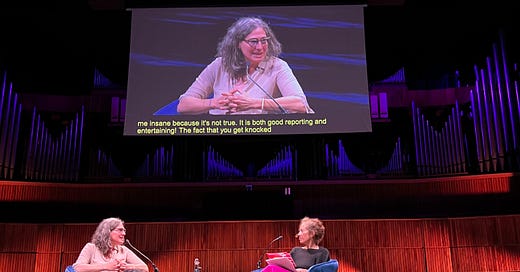

两天之后,我又在伦敦参加了Sarah Koenig的一场线下分享。你也许不知道她是谁。但如果你稍微了解一点播客,你一定听说过「Serial」。她就是Serial的主持人。这个节目一举将我所身处这个行业带到了今天,也把我带到了今天。

她来伦敦分享的这一天是10月3日。十年前的这一天,「Serial」第一季的第一期上线。没有什么比坐在第一排,听她说话,更好地纪念这个日子的方式。

对话中,主持人问了Sarah一个问题:你的一些节目,实际上一直在挑战刑事司法系统的运作,并指出其中可能存在的一些问题,而这些问题并没有得到检察官或辩护律师的足够重视。你有没有听到过来自这些机构的反馈,他们怎么看待你的揭露和质疑?

Sarah说,很遗憾,结果通常让人失望。因为这些被质疑的人通常都在攻击这些报道。也有一种常见的回应是「这不过是娱乐,他们只是为了达到娱乐效果」。这些指责都让她感到愤怒,因为这不是真的。Sarah说,我所做的「既是好报道,也是好的娱乐」(It is both good reporting and entertaining. )说这句的时候,她的口气颇为得意。

我从去年到英国以后,就一直在上各种音频课程。美国的课程居多,线上线下都有。娱乐你的听众,不是我第一次听到这个说法。我的内心其实是颇为认同的。这是一种非常「好莱坞」的想法。做一个内容,只是创作者单方面完成了表达,但完全没有考虑到受众是否愉快地接收了,背后是一种傲慢。但从Sarah的口中听到这一句「It is both good reporting and entertaining.」还是颇让我玩味了一阵。

连着三天,两次听到人谈起这事,我隐隐觉得是一个启示。

搬到国外的这一年,我走了欧洲、北美的许多地方,途中偶尔会碰到老听众。说是老听众不是因为对方「老」,而是我太「老」。能听过我的播客,还能因此关注到我的,怎么也都至少听了三年播客的了。

每每遇到这样的听众,聊起来,内心其实都颇多感动。这几年我都没有好好做过内容,个中缘由我之前在「去现场」里也提到过。现在来到国外生活一年多,隔岸观火,我更有体会。

播客相比于小红书和抖音,可能并不算是一个可以轻松赚钱的媒介,对于个人来说尤其如此。这个逻辑不仅在国内,在海外也很类似。去年,美国从公共电台到商业播客公司,裁员新闻频出,许多我的好朋友,非常优秀的制作人也因此职业生涯受到影响,不得不自立门户,生活还要继续。但是也确实不易。

我总觉得,明明看着它是内卷的,但为了生计,还是要一头跳进去。这事我越想越觉得,我做不出。可是如果游戏规则就是如此,不跟着一起卷,就不能以此为生,那还有什么办法呢。

所以,虽然现在有些时间,但是我对于内容创作还是难免会却步,不想为了不断更,一周赶一周地想选题,找人,录音。

但跳出来看,是不是不内卷就没有活法呢?

首先,我不相信;

其次,事实也并不是如此。

如果不执念于「大众」,而只服务于需要我的人。是不是一种选项?我在思考。

所以如果你读到这里,不妨告诉我:

如果你还想听到我做中文播客,你最期待的是什么?

这几年我没怎么做播客,你是否觉得身边「缺」了点什么?如果有,那「缺」的是什么?

你曾经有听到我,或者我的节目里谈到了什么,让你心里一动?

如果我能帮你「解决问题」,你的「问题」是什么?为什么你觉得我能帮助你?你又希望我帮你什么?

你可以在Substack里评论回复或者私信我,也可以试试回复这个邮件。我很想听你的声音。

最后补白一句:

今年夏天参加迪士尼D23大会的时候,听了皮克斯的首席创意官Pete Docter的一场分享。他把创作比喻成「你给好朋友送生日礼物」。仔细想想,真的是太妙了!

祝你一切都好。

杨一,你好!

我不太熟悉substack怎么用,也没找到联系邮箱,所以就在这里先发布一下,如果会有回复的话,我很希望在音频中听到您的回复,很喜欢听你的声音:

♦️如果你还想听到我做中文播客,你最期待的是什么?

:想听你分享生活中新的感知和思考,琐碎的片段也很有意思,请送来更多的来自XX的明信片!

♦️这几年我没怎么做播客,你是否觉得身边「缺」了点什么?如果有,那「缺」的是什么?

:我是从忽左忽右认识到你的,从富士康小道那一期开始,在2018-19年的那段时间,中文播客还不算蓬勃,所以我断断续续把之前的所有节目都听完了,至今,我很怀念早期阶段你们从身边熟人选题的阶段,现在的忽左忽右太严肃了哈哈,我只会挑感兴趣的话题听听,感觉现在制作的节目追求调性起来,要变成严肃节目了(笑)。In general,我对你自己相关的故事更感兴趣,此刻我在听上一期《你听了柴靜采访熊召政吗?》,这一段01:01:56刚好讲到:“你对柴静的记忆,以及当年的感觉 ”,在我眼里,你就是连接20年前的那一代媒体人和媒体业态的桥梁,在你离开播客这段时间,我总感觉身边「缺」的就是这些,请多讲讲吧。

♦️你曾经有听到我,或者我的节目里谈到了什么,让你心里一动?

:那就紧接着说说《去现场》吧,从我印象深刻的几期节目开始,《打往武汉的拜年电话:疫情中的年三十》我喜欢这种有个人温度的热点连线。《用声音穿越回广播的第一夜》制作太精良了,像是听力论文,现在不知道还能不能继续做一些呢(奢望一下)。还有关于D23的几次节目,坦白讲我的确不是迪斯尼的粉丝,但是听你和朋友的分享也能感受到这种良好的社区气氛带来的快乐~还有和“玮婕梵一如的凤凰往事!”,听每一期都有新的故事,我在小宇宙评论区下面推荐以后讲讲默多克的往事:登陆英伦,还有和红色电信沙皇的合作……现在,在这里无拘无束都可以聊聊吧。

❤️补充说一下,我回答前三个问题本质上都是希望能多聊聊this or that,听你聊聊这些就是我的一大entertaining~

♦️如果我能帮你「解决问题」,你的「问题」是什么?为什么你觉得我能帮助你?你又希望我帮你什么?

:从自己讲起,我是一个工科在读学生,平时很喜欢社科和历史的话题,但是既非科班出身,又没有什么亲历经验or身边人的分享,所以当我想抒发我的想法时,就会常常困于没有讨论框架专业性or背景知识的积累,因而最终都没有发布出来,所以「问题是」,在这个时代(许知远起手式),在反馈和激励有限的情况下,普通人如何记录并分享自己的观点呢。「为什么你觉得我能帮助你?」,作为媒体人的你,能见证的肯定是更多,你是如何把握分享的尺度和表达欲呢?我想听听前辈的看法~请放松,就像我们在吧台边上一样。

最后,上述都是即兴所言,行文中如果有冒犯或者遣词造句中意思不通畅,请见谅。

离散的人怎么重新找到价值和维护生活的秩序,乃至产生一些新的行动是我看重的。杨一比较吸引我的点就在于离散议题~