你好!我在伦敦给你写信。

2025年,是我开始做播客的第十个年头。有这么一些时刻,我不时会想起来。

2019年4月,即刻在上海淮海路办过一场线下活动。台上的嘉宾我记得有三明治的李梓新、第一财经「新一线」的沈从乐,还有当时已经在拍vlog的王晓光(cbvivi)。我站在人群的最后,听台上几位的分享。到了问答环节,我举手、接过话筒,提了一个问题。忽然王晓光拿起话筒说:「提问的这位朋友是不是《忽左忽右》的杨一老师」。

那个时候,我和程衍樑一起主持《忽左忽右》这档播客刚刚一年多,录制这档播客正在给我带来前所未有的丰富体验。每周末,我和Roland会邀请嘉宾聚在湖南路附近,一家叫作「闲月」的茶馆二楼,一天录上1-2场播客。这是我们在几个不同的场所「打游击」录音了大半年后,找到的一家相对稳定的场地。尽管彼时,我还没有从电视台辞职,但我已经能够感觉到「播客」,以及这档叫做《忽左忽右》的节目,正在给我的生活带来微妙的变化。

但是,在人群之中,仅仅通过声音就被辨认出,那个下午还是第一次。

过去的十五年间(天啊,居然都15年了),除了工作以外,我自己的表达与创作,从博客到微博,到微信公众号,再到播客。走完了这一圈之后,我发现,对我来说,最后留下的都是那些通过这些表达而认识的、具体的人。那些我仅仅依靠物理空间的人与人的相识和介绍,无法认识的,远在千里之外,或者背景、行业,甚至阶层都千差万别的新朋友。

这种我与听众、读者的「联结」是真实的、珍贵的,也是唯一能超越内容表达、信息的传播,还能留存下来的。就比如正在读这些文字的你。

所以,我在想,有什么样的方式可以建立或者加深这样的联结?对我来说,是不是内容创作与表达,就是一种建立联结的方法?

在今年新年前,我在这个Newsletter发出了一个邀请——

我设置30个可以用来预约的时间段,每个时间段有1小时。我的听众可以来自由预约,在一小时的时间里,我们可以敞开聊天,对彼此分享或者向彼此询问任何问题都可以。

最终,我和28位听众展开了谈话。

在这些谈话中,有朋友说,好久没听到你的声音了,当面催更。有人告诉我,自己正在从事媒体行业,我的许多采访和分享为ta提供了思考自己职业的参考。但也有很多在我意料之外的讨论,比如有朋友会说,自己和我一样现在也身在海外,会感受到那种只有离散者才能感受到「孤独」,如果有机会可以组织一些中文的活动,自己一定会积极参加。还有朋友拿出了正在设想中的计划,希望我可以用我的内容和创业经验,听听自己的想法。

我慢慢发现,本来是我向听众寻找「联结」,但其实听众也在向我寻找「联结」。我们在彼此需要,彼此激发,彼此探索。

我也慢慢寻找出了建立和加深「联结」的方法:一个会员计划。

在我的认知中,一个会员计划相比于一个公众号或者一档播客,最大的差别是,我有更完善的体系,去创造一个空间和可能性,就是去认识每一位会员,至少我有机会留下一个你的邮箱、你的名字。相较于单纯的内容创作,我说、你听,与会员共同创造的社区,有更多双向交流和参与的可能。即使公号和播客里都有评论区,但会员计划可以让每一个平台上的头像,变成能够被我认识的、真实的人。这些当然就是能够维持「联结」的基础。

相比于一个内容输出,一个会员计划不单单是「我的内容,在你的心里产生一份涟漪」,更是我们可以彼此认知、彼此启发、彼此探索,然后再一起探索其他更多。

那么一个会员计划是不是就是直接开价目表收钱了呢?我当然希望它可以有质感一些。

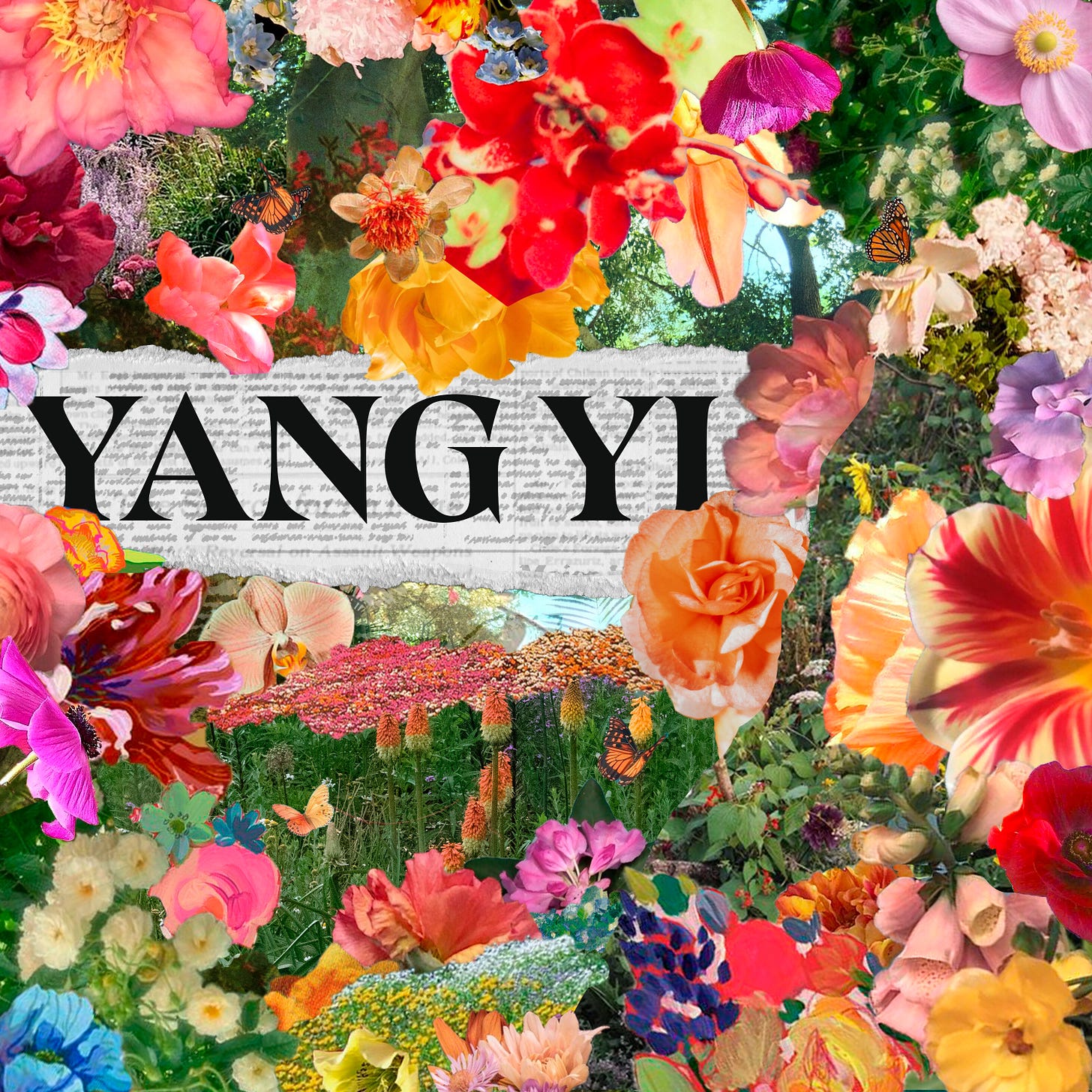

所以我想到,可以来建一个「花园」。

「花园」曾经出现我们每一个人的生命经验中,我们每个人对它都有自己的感受与想象。「花园」是一个让我们感觉到熟悉的地方。「杨一的花园」当然会尽力保留你对于我的那份「熟悉」。所以这里一定有我的声音,会有我的思考,也会有我熟悉的传媒话题。但除了这份「熟悉」能够让你安心外——

我为这个「花园」设想了一系列好玩的东西,让我们一起探索。

这个花园里,会有四种角色——在场者、联结者、播种者、分享者。

四种角色是四种在花园里的“参与姿态”,每个人都以自己的节奏,走进这个花园。有的悄悄走进来看看,有的愿意走得远一点,有的开始和人说话,也有人带着一段声音或一个故事,把自己留在了这里。四种角色之间可以自由流动,在你愿意的时刻,可以随意切换。

除了像你一样来这里玩乐的人,这座虚拟花园里会有不同的「游乐设施」:一份免费的新闻信(Newsletter);一档付费播客;一系列线上、线下活动,以及「云咖啡」、会员明信片、QSL听友卡、「花园便利店」等等不同的「玩法」。

Newsletter:你也许留意到了,Newsletter在西方世界是近年来表现最为突出和活跃的媒介形式,很多人会简单地把这种现象理解为用email的西方人的「公众号」。但作为一个Newsletter的重度用户,我不仅从消费层面乐在其中,而且我也的确感觉到,随着这种媒介形式的活跃,以及商业价值的开发,它对于呈现形式、表达方式和受众关系的探索,已经来到了一个全新的境界。在我的会员计划中,Newsletter将是免费的,任何注册会员计划的朋友都将收到。在初期,它将是一周一期。一段时间后,如果我对这种不同于声音表达的形式越来越上手,我会提高它的发布频率,让它以它该有的形式和频率出现。因为Newsletter是我现在非常有兴趣探索的一种表达方式。

付费音频:之所以强调付费,是因为在会员计划中,音频内容将会是每一位付费会员的专享内容。我一直觉得音频是我生命中的一个意外的,但也可能是某种必然的宝藏。我发现我的表达、我的思考方式,甚至待人接物的方式都非常适合音频创作。我在音频里,不论是表达自我想法、采访别人,或者探索一些创新的形式,都觉得非常的舒服,我想听过我播客的你,也会这么觉得。未来,我个人的大部分音频创作,将只会在会员计划里可以听到。我希望一年可以制作40期音频。对我来说,这是40个讲述故事、分享思考、与有趣的人对话的机会。

线上线下活动:来来来,我拉起你的手,跟我一起走到草坪中央,我们围成一个圈。这是一个让联结放大的空间,这些线上和线下活动让会员计划中的每一个人,都可以在这里认识彼此、相互交流。而我,一定会充当这个小聚会的主持人。放心,无论是i人还是e人,我都会尝试找一个方法,让你在其中也获得乐趣。我一年会组织不少于四次的会员活动,所有的付费会员,都可以报名参加。

云咖啡:看到树下有一张桌子了吗?就是那个木头的圆桌,旁边有一个卖咖啡的小亭子,我们约在那边见面。一个小时,我和你一对一喝一杯云咖啡。我们可以像好友一样聊一聊彼此最近的生活或者困惑,也可以真的像coffee chat一样,你来找我打听职业的方向,丢给我一个想法听听我怎么想。所有的「播种者」会员,一年两次,我们可以相约「云咖啡」。这一个小时,我们一人一杯咖啡,进行一次只属于我们的谈话。

会员明信片:你不知道我有多喜欢寄明信片,从我20岁第一次出国旅行开始,明信片已经变成我旅行的习惯和仪式。我会先收集和整理好朋友的通信地址和邮政编码,再去挑选好看的明信片,把祝福和地址一股脑地写在一张张卡片上。然后,专门跑一趟邮局(是的,还得是工作日上班时间)我会和工作人员问清楚是统一邮资还是分区域的,然后把这些地址不同的明信片分类,买上足量的邮票,退出柜台,再到一旁用手沾吸满水的海绵,化开邮票背面的胶,把他们一张张贴到明信片的右上角,最后投到邮筒里。但这还没完,旅行结束,回到家里,我开始等着寄给我自己的那张什么时候收到,然后再去问朋友们都是收到了吗,他们纷纷拍照片给我。就这样,十多年的旅行,我集了一抽屉的明信片。这种古老的方式,总能在如此讲求高效和密度的环境,给我们带来一份来自远方的期待,一份亲密的温暖。如果你是「播种者」会员,我也会这样给你,每年寄2次明信片,上面的祝福我会手写给你,明信片背面的图案,大概率会是我最近旅行时拍的一张照片。

QSL 听友卡:这又是一个古老的建立联结的游戏。QSL 是无线电时代发展出来的一种通信代码。意思是“确认收到”或“确认通联”。「QSL卡」是从大约一百年前,逐渐在业余无线电爱好者之间,流行开来的一种建立联结的方式,后来又被广播电台所使用。这种卡片是实体的、明信片大小。广播电台希望了解他们的节目传播得有多远、接收效果如何,因此就希望听众可以向电台提供这些收听报告。作为回馈,电台会向听众寄送 QSL 卡,跟听众确认,电台已经收到了你发来的收听报告。如今,大多数本地广播电台已不再使用 QSL 卡,但一些国际广播电台仍然重视这种方式,希望以此了解自己在不同国家和地区的传播效果。而我也想在这个互联网时代里,借用一下这个无线电时代的,电台与听众间建立联结的方式,于是推出了这个会员计划里专属的「QSL 听友卡」。只要你是付费会员,向我反馈你的「收听报告」,我就会为你寄出一张「QSL 听友卡」,确定收到。

花园便利店:它就在花园的出口附近,我猜想作为花园里的客人,当你离开花园的时候,不会希望空手而归。在这里,你可以买到一些有趣的周边商品作为纪念,或者走在街上「宣示」自己是花园的一份子,是一个有态度、有自己在意之事的人;当你走进自己家附近一家刚好也是自己喜欢的书店,可以在结账时获得一些实惠;你可以获得与花园的价值观、趣味接近、和我们对待生活的态度一样热忱的另一个会员计划、付费内容、品质产品的折扣;你也可以把「杨一的花园」的门票作为礼物送给一个信赖的好朋友。未来这个便利店的货品会越来越丰富,但它不会是一个琳琅满目的大卖场,它会一直是一个可以放心标榜你自己生活态度的便利店。

就像每一个花园一样,「杨一的花园」里风景和体验也是多样的。在这里走走看看,你能听到虫鸣鸟叫,闻到鸟语花香,看到喷泉流水,感到微风阳光,有长椅可以歇脚,有路灯可以引路。

作为第一个走进花园的人,我会先带来的是我所熟悉的话题,媒体、流动、城市生活,这些或许也是你对我感到熟悉的部分。

媒体:我猜想对你来说,是你认识我、了解我甚至是信任我的原因,无论是在《忽左忽右》《去现场》或者《井户端会议•八零后传媒史》。我自己也很喜欢探讨媒体的话题,它真的我人生走到第三个本命年回看,既对我个人影响最大,我也仍然保持着高度的热情与好奇心的事情。在这个会员计划,我当然还是会关注媒体行业正在经历的变化,会分享我对于我对于媒体的思考,也会继续与不同的媒体人以及更广泛的内容创作者对话。但除此之外,我也会花更多时间关注媒体本身的发展历史,它与我们每一个人的具体关联;在行业内部的转型与外部世界的大变化同时发生之际,媒体与媒体人在如何思考自己的未来,如何去理解旧时代的遗产与新时代的机遇,如何去找寻更灵活、更多样的发展路径;还有超越华语圈的更广泛的全球媒体圈在如何思考与行动,不仅因为我身在伦敦,有更多机会接触,更因为Newsletter和文字表达有可能超越声音与语言的隔阂。

流动:一个听起来非常抽象的词,很多人都在提到「流动」,但对我来说,它更多样更具体。流动其实是一种面对世界的方式与态度,「动」起来,光这一个动作本身,就是一种解决方案。这里会包括,我和朋友们的旅行经历、移民故事;我也更加关注,周围的朋友是如何通过「动」——地理位置、职业路径、人生角色,甚至性格和处事方式的转换,来面对职业、人生、环境的瓶颈。这是我理解和希望讲述的「流动」。

城市生活:我是一个City boy。偶尔走在湖光山色中,我也会羡慕住在这里的人,一推开窗,就能享受这些,但一离开此地,我几乎不会想象有一天自己住在远离尘嚣的好山好水里。我热爱城市,既热爱它内部的丰富多元,也热爱它对外的四通八达。在我的眼里,城市不是规划层面的完美设计,而是包含着具体的城市生活,这里有商业生活、文化生活、私人生活,也有政治生活、社会生活、公共生活。所以,我关注的城市其实是这些生活的集合。是周遭那些能够被我们抓到的具体的生活体验、生活方式,也是远方的城市里正在兴起的趋势与思潮。城市生活是附近脚踏实地的生活,也是远方的借镜与关照。

当然,这个花园里的话题不会局限于此。花园里越来越多的人会把更多有趣的领域和话题,带进来,带到我们的视野里。

上面多样的载体,也让这些媒体、流动、城市生活的话题的表达变得更加灵活。

把这些角色、玩法、话题排列组合,你就得到了下面这张「入园指南」👇

邀请你走进这个「花园」,是有目的的。收门票吗?这只是其中一部分,但我其实是希望,它可以启发我和你的「自我探索」。

2025年是我人生的第三个本命年。我当然还是有很多困惑。在过去的这几年里,我慢慢地把与世界、与人、与不同的经验产生的联结,作为我探索自我,寻找可能的答案的方式。

每次坐在一位嘉宾面前问问题的时候——

有时我的脑海里会出现一个有些迷茫的年轻人,我好奇面前的这个人是怎么在一个偶然接着一个偶然的迷宫里,找到了还挺厉害的出路。

有时,我的脑子里又坐着一个跟我年纪差不多的「千禧一代」,我觉得面前这个人好厉害,是ta创造了许多我的回忆,我好想知道ta在创造的那一刻是怎么想的。

有的时候,我的头脑里又站着一个充满好奇心的人,想知道另一个自己完全没有接触过的领域,是什么样的,我面前这个就在这个领域里的人,ta每一天是怎么过的,ta有和我一样的开心和烦恼吗?

我慢慢发现,这些来自其他人的分享与经验,或许能够刺激我探索自我。它不是照抄别人走过的路,而是能够别人的思考中,获得许多启发和灵感,去想一想——

原来我还有这么一种可能性;

原来处在这个位置的时候,可以这么思考事情;

原来另外一个跟我八杆子打不到的行业,会有跟我这个行业很类似的挑战。

这个花园,就是希望给你一种可能性,能够在你愉快玩耍的过程中,倾听彼此,也找到我们自己。

如果此刻,你对这个花园充满好奇心,请你点击👉 yangyigarden.com

「杨一的花园」已经正式开门了,我在花园里等你来玩🌹

听了podcast,看了Substack , 自然而然就走入了花园之中